新薬登場の一方、15年間で患者数は4.5倍に

アトピー急増の背景に“根強い医療不信”

皮膚医学が目覚ましい発展を遂げる一方で、いまだ収束が見えないアトピー皮膚炎の蔓延。いったい何が起きているのだろうか。

診察に1時間。自費診療でも予約が殺到するアトピー専門外来

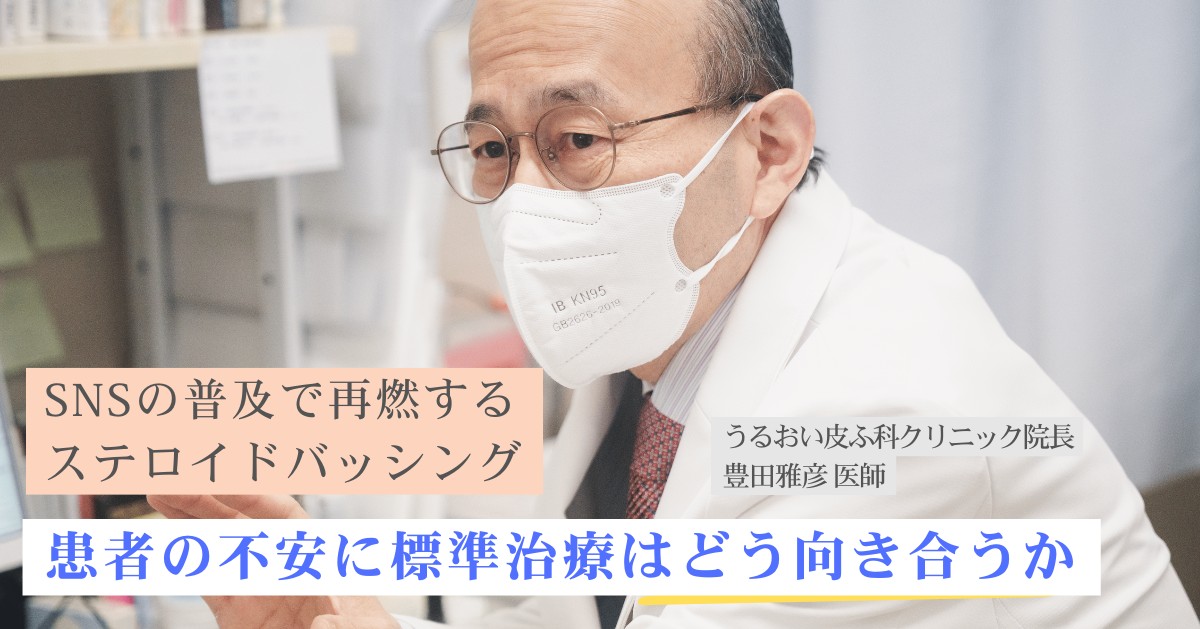

本稿では、かゆみ研究の専門家として20年以上アトピー性皮膚炎の治療に携わってきた、皮膚科医・豊田雅彦さんに話を伺った。

自身が院長を務める千葉県松戸市・うるおい皮ふ科クリニックは、通常の保険診療のほか、自費診療として完全予約制のアトピー専門外来を併設し、全国各地から患者が訪れる。人気の理由は、患者一人あたりの診察時間にある。

千葉県松戸市うるおい皮ふ科クリニック

「一回の診察につき、初診では1時間近く、再診では30分の時間を取り患者さんと話をします。アトピーの治療は、医師が患者さんひとりひとりの生活史や価値観を理解して行う必要があります。しかし、保険内の診療時間には限りがあるため、専門外来は自費で診させていただいています」

(豊田雅彦 医師) 皮膚科医。うるおい皮ふ科クリニック院長。日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医。現在までに2,000以上の医学論文・医学専門書を執筆するほか、国内外で年間最多250以上の講演会・学会発表・保健所指導を行う。著書に『アトピーを治す!』(自由国民社)など。

激変するアトピー治療も、患者数は15年間で4.5倍に

豊田医師が、診察において患者との対話を重視するのには理由がある。患者の中には、ステロイド外用薬の使用に強い忌避感を示し、副作用の心配から処方薬を自己判断で使用したり、「脱ステロイド」という急なステロイド外用薬使用の中止を行うことがあるためだ。

そのため、自費の専門外来では、時間をかけて患者の希望や生活スタイルを聞き、適宜、ベースとなるステロイド剤に加え、アトピー性皮膚炎用のノンステロイド外用薬を使い分け、薬の効果と副作用を説明した上で、薬の適正量と、再発防止のため寛解後も断続的にステロイド外用薬を用いるプロアクティブ療法の指導を行っている。

かたや一般的な皮膚科医院では、即効性に優れ重症例にも適応できる新薬に期待する医師も多く、病院のHPには処方薬の解説とともに「これからはアトピー治療は劇的に楽になる」という文言が並んでいる例も見かける。

豊田医師は、患者に薬を適切に使ってもらう難しさを知っているからこそ、事態を楽観視する医療現場に危機感を募らせる。

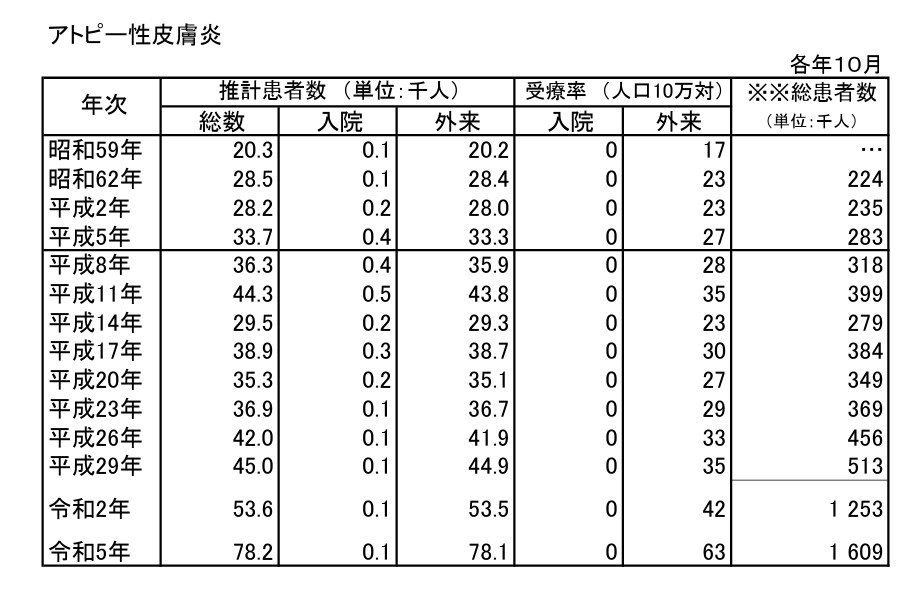

「新薬を使っていればアトピーは簡単に治る、なんてとんでもない。事実、国内のアトピー性皮膚炎の患者数は増加の一途をたどっています。厚生労働省の調査では、2008年に約35万人だった推定患者数は、2023年には約160万人にまで増大しました。未通院の患者を含めたら、総患者数はさらにこの数倍はいるのではないでしょうか」

豊田医師によると、新薬はアトピーの寛解を目指す上で決して万能ではなく、医療者が期待するほどの効果は見込めないという。

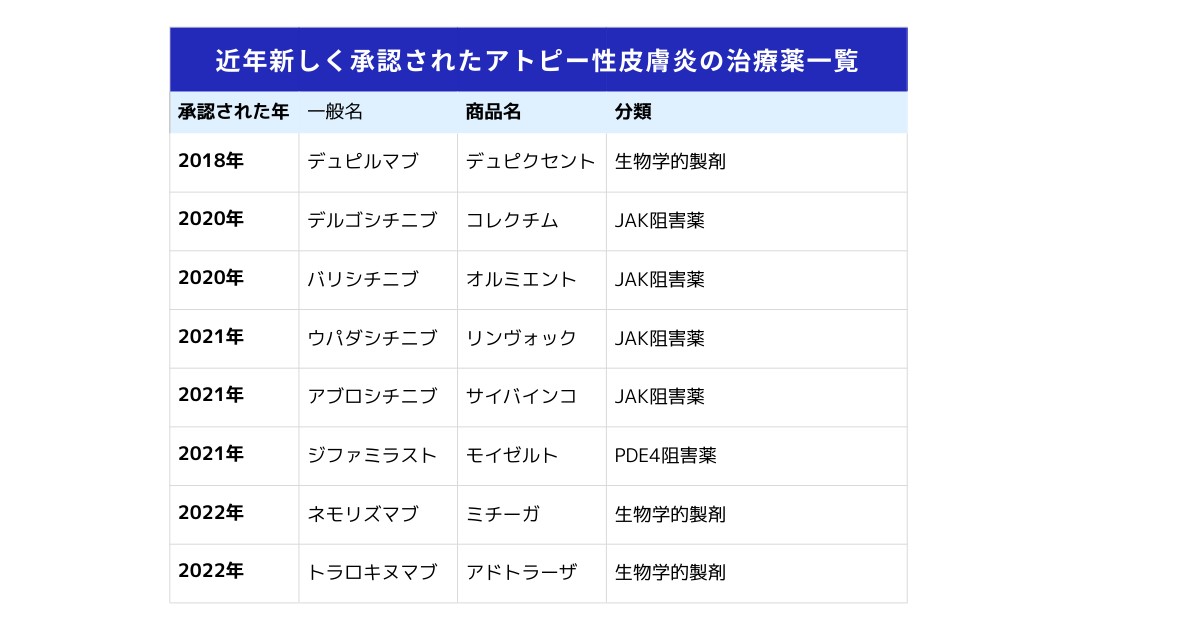

「たとえば、皮下注射薬のデュピクセントは症状の緩和に優れた即効性を発揮しますが、ほとんどの患者さんが、長期使用時に効果の減弱を報告しています。デュピクセントの単剤使用で、長期的に寛解を維持できている例はごく一部です」

参考:日本皮膚科学会『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2024』に新たに掲載された薬品一覧

「加えて、使用を中止すれば高確率で再発しますが、保険適用下でも薬価は高額に及ぶため、使い続けるには相当な経済的負荷がかかります。ですから、誰でも気軽に使える薬ではないし、一度の使用でアトピーが完治するものでもありません」

「現在、デュピクセントを含め、アトピー性皮膚炎用の新薬が各種認可されていますが、これらは治療薬の中でもあくまで補助的な役割を担うにすぎません。中長期的な寛解の維持を可能にする治療法は、今も昔も変わりません。ステロイド外用薬の適正使用と、保湿をベースとしたスキンケアです」

「しかし、多くの医師は新薬に頼り切りで適正量のステロイド外用薬を処方せず、外用方法や保湿の指導も怠っているのではないでしょうか。これでは、症状は一時的には良くなっても、すぐにまた再発します。実際、劇的に聞くと医師に勧められて新薬を試してみたが、徐々に効果が減弱し、症状が悪化して当院を受診するケースが増えています」

引き金は90年代のステロイドバッシング。患者の医療不信は今もなお

ステロイド外用薬は登場から70年以上経つ今もなお、アトピー治療において重要な役割を担っている。国内では1949年に内服ステロイド薬が登場して以降、アトピー性皮膚炎を含め、膠原病、アレルギー疾患等の幅広い疾患に対し第一選択薬として使われ続けてきたが、いまだ不安視する患者は多い。

「原因はひとつです。患者さんは、我々医師含め医療に強い不信感を抱いており、薬を正しく使えてもらえていないのです。マスコミの誤報道による余波は今なお続いているのです」

※画像はイメージです。

発端は1992年放映のニュース特番だった。当時、高視聴率を獲得していたニュースステーションで、ステロイドの長期連用時の副作用を取り上げ、当時のキャスター久米宏氏が視聴者に「ステロイド外用剤は最後の最後、ギリギリになるまで使ってはいけない薬」と呼びかけた。これに続き、民放でもステロイドの副作用を取り上げる番組特集が次々と放映され、患者は一斉に薬の使用を中止した。さらに「脱ステロイド」を推奨する医師も現れ、国内で一大ステロイドバッシングが巻き起こった。

「ステロイドには、他の薬と同様に副作用があります。長期使用時に、皮膚萎縮や毛細血管の拡張などが生じるリスクがあるため、短期間で適量を使い症状を抑え、適宜、アトピー性皮膚炎用の非ステロイド抗炎症外用薬に切り替えるなど、使い方に工夫が要ります。しかし、医師が症状に合わせ適切に薬を処方すれば、副作用が生じる可能性は限りなく低いのです」

「そもそも、一般的に用いられる頭痛薬や湿布含め、薬には望ましい効能のほか、必ず副作用のリスクが付いてまわります。また、適正利用の範囲を超えて、一度に大量に服用したり長期に渡って使い続けたりすれば、副作用を起こすリスクは高くなります。ですから、医師および薬剤師は必ず、患者さんに薬の副作用や注意事項を説明し、服用後の様子を確認しているのです。これはステロイドに限らずどの薬でも同様です」

※画像はイメージです。

「しかし番組では、薬の不適切使用による副作用をして『ステロイドは怖い』と、薬の作用機序や医学的根拠を無視して、感情論で報道した。民間療法家は自社製品の購入へ誘導するために、ステロイドの危険性を取り上げ、患者さんの不安をさらにかき立てた。今では、発端となった報道番組を知る人はほとんどいませんが、ステロイドバッシングは現在も形を変えて続いています」

保険診療の限界。5分診療の投薬が悲劇を産んだ

豊田医師は、不適切使用時の副作用を持って薬の是非を論じたマスメディアの罪は重いとしつつも、疑心暗鬼に陥る患者側に非はないと語る。

「患者さんは決して悪くありません。問題がここまで深刻化した原因を患者さんのリテラシー不足のせいにするのはお門違いです。問題は、我々医療者の側にあります。『あの薬は危ない』『がんになった』と間違った医療情報が流布しているにも関わらず、医者は保険点数の低さを理由に、患者さんと十分なコミュニケーションを取ろうとしなかった」

※画像はイメージです。

「特に、皮膚科診療は一人あたりの診察、投薬に発生する保険点数が低いため、1日につき数百人単位の患者さんを診ないと経営が成り立ちません。一人の診察に時間なんてかけられませんから、せいぜい『最近どうですか』『いつもの薬出しておきますね』で終わりです。特に最近は、患者さんに何の説明もなく、使い方に注意が必要な新薬を気軽に投与する例も増えてきました。これが非常に危ういのです」

「アトピーは寛解と悪化を繰り返す病気です。また、治療には処方薬を使うだけでなく、保湿や生活環境への配慮など、患者さん自身が症状のメカニズムを知った上で、日々の細やかなケアを続けていく必要があります。治療には、患者さんの地道な努力と心がけが欠かせません。しかし、現行の保険制度では、アトピー発症の仕組みを説明し、薬の役割を正しく伝えるどころか、寛解までの見通しを立てたり、薬の使用含めた生活指導をする所までは到底行きつきません」

「患者さんの側からすればどうでしょう。病院に行っても医師にはまったく話を聞いてもらえず、診察はせいぜい3分で終わる。症状の悪化を訴えても、処方されるのはいつもの薬。下手したら、勝手にステロイドのランクを上げられたり、果ては『治らないのはあなたのせいだ』と説教されたり、ひどい時は『アトピーは治らない病気だから』と匙を投げられる。これでは、患者さんが医療不信に陥って当然でしょう」

「私が有害だと思う医師の条件は、3つあります。一つには患者さんを叱る医者。患者さんの事情を汲もうともせず、『なぜ指示に従わないのか』と説教し萎縮させ、医療機関から遠ざける。二つ目は勉強しない医者。アトピー含め皮膚医学は昨今、進歩目覚ましいにもかかわらず、ついていこうとしない。その結果、患者さんから質問されてもまともに答えられず、信頼を損ねてしまう。そして三つ目が、『あなたのアトピーは治りません』と言う医者。治らないと断定されたら、誰だって頑張って治療しようと思わないでしょう。この一言で患者さんは絶望してしまう。医師の配慮不足が、民間療法に傾倒する余地を与えてしまっているのです」

(後編へつづく)

すでに登録済みの方は こちら